[뉴질랜드여행기] 세상에서 가장 아름다운 도시, 퀸즈타운

[뉴질랜드여행기] 세상에서 가장 아름다운 도시, 퀸즈타운

비행기가 오클랜드 공항에 가까워졌을 때 갑자기 나도모르게 눈물이 났다. 벅차오르는 감정과 그 옛날 나의 소중한 기억들이 다시 되돌아 온 것 같아 너무 기쁘고 감격스러웠다. 11시간이라는 긴 비행을 했기에 다리는 띵띵 붓고 얼굴은 수척하고 꼴은 말이 아니었지만, 정신만큼은 말짱했다. 그만큼 내가 이곳에 돌아오기를 기다려왔고 그리워했음을 알 수 있었다. 우리가 목표한 곳에 가까워졌다는 생각에 마음이 한결 가벼워질 줄 알았는데, 그럴 수 없었다. 지난 번 신혼여행때 비행기를 놓쳤던 것도 환승할 때였기 때문에 변수는 언제 어디서든 발생할 수 있었기 때문이다. 입국심사가 길어질까봐 걱정했는데, 그리 까다롭지 않았다. 원래는 Exit를 나오기 전에 있는 Spark에서 유심을 구매하려고 했는데, 나오고 나서야 생각나..

[뉴질랜드여행기] Prologue. 다시 그 곳으로

[뉴질랜드여행기] Prologue. 다시 그 곳으로

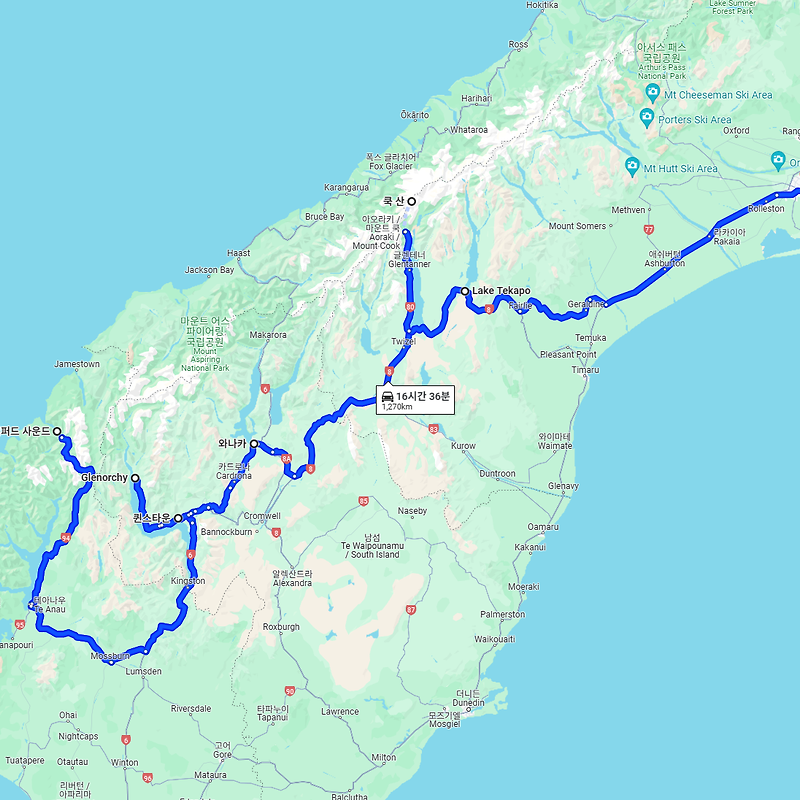

살다보니 견뎌야 할 것들이 많은 것 같다. 남들처럼 평범하게 살기는 힘들고, 당장 내일 있을 출근과 주말의 낮잠을 기다려야 하더라. 그리고 고통스러운 것들도 생각보다 많다. 점점 다양해지는 정신적, 육체적 고통을 견뎌야 하고, 생각보다 모르는 것이 내가 지내온 일수보다 몇배는 더 많아지고 있다. 무언가를 바꿀 수 있는 용기는 어느새 사라지고 그보다는 현실에 안주하고 지금의 편안함과 행복에 안주하는 삶이 더 가치 있어 보이는 지금.. 내가 끊임없이 세상에 도전하고 뛰어들었던 20대의 그곳으로의 삶이 갑자기 기억이 났고, 스위스와 뉴질랜드 중에 어디가 더 좋을지 고민하다가 최종적으로 뉴질랜드를 선택했다. 5개월 전쯤이었나, 10월이 다 지나갈 때 즈음에 비행기를 예약했다. 원래 뉴질랜드 최고의 여행시기인 1..

[신혼여행기] 하루종일 쉬는것도 괜찮아

[신혼여행기] 하루종일 쉬는것도 괜찮아

아침에 일어나기 싫은 감정과 빨리 일어나고 싶은 감정이 교차했다. 조금 더 자면서 얼른 피곤함을 누그러뜨리고 싶었고, 빨리 일어나서 호텔의 곳곳을 더 누비고 싶었다. 사실 마음 속의 비중으로만 따져보면 후자가 더 우세했다. 태어나서 제일 비싼 숙소에 묵으면서 이 정도의 편안함과 안락함, 그리고 고급스러움을 언제 다시 느껴볼까 하는 마음에서 말이다. 당연한 소리겠지만 내가 누리고 있는 이 장소에 시간이라는 가치를 매긴다는 것은 아직 내가 이 숙소에 머물 수 있을만한 여유 가 안 된다는 의미로 해석됐다. 그만큼 우리에게는 다소 과분한 숙소였고, 모든 것을 누리고 싶은 욕심이 있었다. 물론 신혼여행 특수성이 있으니 이런 숙소에 묵게 됨을 감사해야 겠지만 말이다. 조식을 먹을 수 있는 장소는 같은 건물 내에 있..

[신혼여행기] 신혼여행의 꽃, 벨몬드 라 레지덴시아

[신혼여행기] 신혼여행의 꽃, 벨몬드 라 레지덴시아

아침이 대단히 마음에 들었다기보다는 재료들이 굉장히 신선하다는 느낌을 받았다. 스페인은 어딜가나 오렌지쥬스가 대단히 맛있는데, 이렇게 짜릿한 신맛과 아침잠을 깨우는 달콤함이 잘 어우러지는 쥬스를 본 적이 없었다. 그 덕분인지 아침을 깨우려는 수고로움은 굳이 들이지 않아도 되었고 느긋~하게 산책까지 나갈 준비까지 했다. 너무 느긋했다고하면 거짓말이고... 사실 우리는 팔마 시내를 제대로 둘러보지 못해 초조한 상태였다. 전날 주차장을 찾는데 시간을 쓰지 않았다면 팔마 시내를 그래도 한 두시간 정도 둘러볼 수 있었을 텐데, 일정을 너무 타이트하게 짠 탓에 여행중에 있을 변수를 전혀 고려하지 못했다. 그래도 자전거 타고 30분 정도 둘러보면 해변가는 돌아볼 수 있겠지 하는 마음에 근처에 있는 자전거 샵을 들렀는..

[신혼여행기] 마요르카 정복기

[신혼여행기] 마요르카 정복기

여행을 가면 아무리 늦어도 8시에는 일어나서 사부작사부작 준비를 하는데, 전날 어찌나 피곤했는지 예정된 시간에 일어나지 못했다. 자연기상(?)이라는 단어가 어울릴지는 모르겠지만 알람소리에 깨지 못한 대신 호텔의 담장을 너머 방 안에 들이치는 햇빛에 잠을 깼다. 옷을 주섬주섬 챙겨서 1층의 식당으로 내려가니 간단한 뷔페식 조식이 마련되어 있었다. 조식은 꽤 괜찮았다. 스페인은 어떤 과일을 먹어도 평균 이상은 한다. 특히 오렌지로 만들어진 모든 것들... 호텔에서 몇 분 안되는 거리에 위치했던 트램 정류장. 오전 미사시간에 맞추어 소예르 타운 쪽에 있는 성당에 가기로 했다. 포르투 대성당에서 미사를 드리지 못했던게 못내 아쉬워 이곳에서 대신하기로 했다. 아침부터 트램 정류장에는 사람이 바글바글~ 출발 시간에..

[신혼여행기] 지금 만나러 갑니다

[신혼여행기] 지금 만나러 갑니다

떡진 머리가 이른 아침의 정신없는 내 모습을 잘 보여준다. 우리는 신혼여행에서 가장 기대하고 고대했던 마요르카에 가기 위해 아침일찍 공항으로 향했다. 전날 호텔 스탭에게 요청했던 콜택시가 도착해 있었고, 기쁜마음으로 택시를 탔다. 세비야에서 마지막 날이라는 사실보다는 오늘 드디어 마요르카라는 사실이 더 기뻤던 것 같다. 오전 8시 55분 비행기를 타기 위해 6시 출발하는 택시를 탔다. (더 이상 비행기를 놓칠 수 없었기에...) 생각보다 일찍 도착한 우리는 공항 안에 있는 가게에서 간단한 샌드위치를 먹고 비행기를 기다렸다. 사실 수하물 분실로 악명이 높은 부엘링 항공을 예약하고 싶지는 않았는데, 마요르카에 당장이라도 가고 싶어 선택지가 몇가지 없었다. 그래도 한 시간 거리 스페인 안에서 잃어버리면 그래도..

[신혼여행기] 론다의 성문 안으로

[신혼여행기] 론다의 성문 안으로

어제처럼 주변의 식당에서 제대로된 아침도 먹지 못하고 체크아웃을 했다. 실수로 숙소를 1박을 덜잡는 바람에 부득이하게 있던 숙소에서 옮겨야 했고, 다행히 바로 앞에 위치한 다른 숙소로 옮겨갈 수 있었다. 옮긴 숙소에 부랴부랴 짐을 맡기고 론다를 가기 위해 밖을 나섰다. 쌀쌀한 아침바람을 맞으며 과달키비르 강의 산책로를 걷는 길. 스페인 사람들에게는 흔한 산책길이라지만 150살도 더먹은 다리를 보고 걷는 기분은 한국사람들에겐 좀 낯설기만 하다. 1852년에 완공된 이사벨 2세 다리는 낮보다는 조명이 잘 뒤섞인 밤에 와야 낭만적인 분위기를 느낄 수 있는데, 우리의 동동걸음과 함께 햇빛이 천천히 들이치기 시작하는 모습도 장관이었다. 마치 우리가 걸음을 옮기는 만큼 이곳의 아침이 열리는 기분이었다. 어제 산 세..

[신혼여행기] 안달루시아 탐험기

[신혼여행기] 안달루시아 탐험기

우리는 아침 느즈막이 일어났다. 여행 계획을 열심히 세운만큼 하루 2만보는 기본이고 피곤함은 덤으로 얹고가는 우리의 여행에서 아침 기상만큼 순탄치 못한 것은 없었다. 습관처럼 아침8시에 눈이 떠지다가도 오늘 출근을 안해도 된다는 사실에 안도하고 다시 눈을 붙이고나면 한 시간은 훌쩍 가 있었다. 그래도 하루를 시작하는 데 있어 가장 중요한 아침식사를 빼놓을 수 없어 호텔 주변을 이리저리 돌아다녔다. 세비야는 걱정할 필요가 없는게, 내가 가 본 도시 중에서 먹부림하기 가장 좋은 도시라서 아침식사 할 수 있는 곳은 쉽게 찾아볼 수 있다. 오전에 호텔 주변을 돌아다니다보니 '엘 데자유노(El desayuno)'라는 팻말을 어렵지 않게 볼 수 있었다. 직역하면 아침식사라는 뜻인데, 스페인의 식문화에서 말하는 가장..